Annäherung an Frans Roermond: Bilder um Nichts

Momentan läuft in der Kölner Galerie van der Grinten eine Ausstellung mit einer gezeichneten Graphic Novell von Frans Roermond zu Becketts „Play“. Wir durften das Nachwort schreiben, das wir hier nachdrucken. Verbunden mit der Empfehlung, sich das unbedingt vor Ort anzusehen.

Frans Roermonds Bilder beginnen am Ende, an seinen Rändern. Alle Stücke sind gespielt, der letzte Vorhang ist gefallen. Die Geschichten sind erzählt, selbst die Geschichten der Geschichte. Die heiße Luft der Sprache ist verpufft, in Wolken, in Löchern verstrudelt, das Repertoire der Malerei zusammengedampft auf das Wesentliche, das Magische auch.

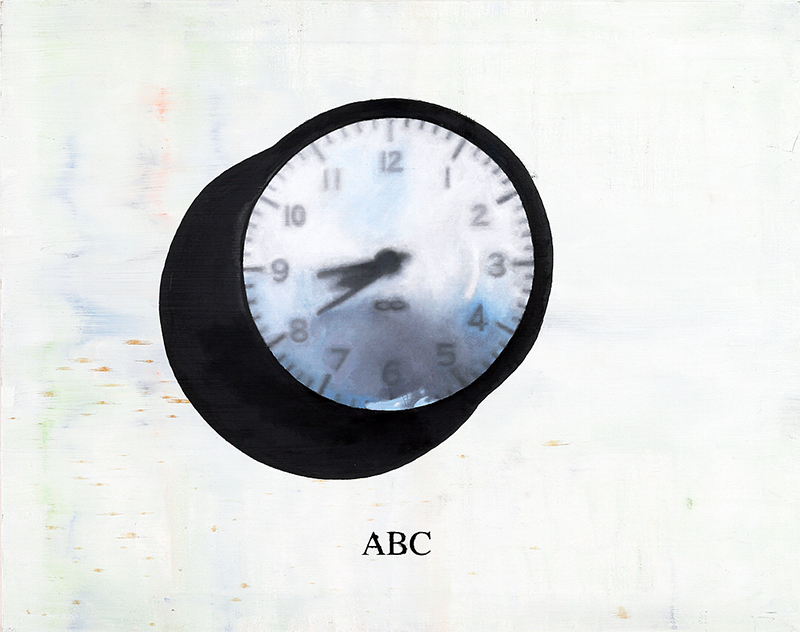

Jetzt schweben nur noch Requisiten im Raum, Spuren, Geister von Spuren, die Menschen im Raum hinterlassen haben könnten. Der Hut. Die Uhr. Der Spiegel. Die Wolke. Der Atompilz. Oder auch nur der Kopf eines Atompilzes.

Der Rest ist Schweigen in gähnender Leere.

Oder noch nicht ganz. Denn bisweilen hängt noch ein Fetzen von gemalter Sprache in der Luft, Buchstaben oder Zahlen; ein Bruchstück entweicht durch eine Ritze des Vorhangs, den vermeintlichen Riss im Bild. Irgendwo tut sich ein schwarzes Loch auf, in dem Etwas verschwunden ist – oder vielleicht auch gleich Etwas erscheinen könnte?

Andernorts blickt man in Sprechblasen-Abgründe, in denen Sentenzen, vermutlich, gerade verstrudelt, versickert sind wie das Wasser im Abfluss einer Duschwanne nach dem reinigenden Ritual.

Und einmal scheitert sogar ein Hauch von Farbe auf diese Art und Weise daran, sich auf vorderster Ebene, auf höchstem Niveau also, auszusprechen („painting no. 141 (pure tone)“, 2016/2022, links).

Es gibt nichts Überflüssiges auf Roermonds Bildern. Die Materie ist bis an die Grenze zum Immateriellen kondensiert, vollkommen reduziert zu reduziertester Vollkommenheit. So geschlossen, konzentriert und kontemplativ kann nur einer arbeiten, der schon früh viel gesehen hat von der Welt, auf (vermutlich abenteuerlichen) Reisen – fast meint man: alles.

Ein Verdampfen, Verfutschen, Verpfften und Verdichten

Es ist ein stimmiges Abstrahieren, ein Verdampfen, Verfutschen, Verpfften und Verdichten, eine Bild gewordene, sinnliche Abstraktion der Abstraktionen, eine scheinbare Hermetik, die sich tatsächlich nach hinten und nach vorne ins Unendliche öffnet. Es ist ein ungemeiner Sog, der wie durch das Vakuum einer leergefegten Bühne, hinter dem Vorhang, hypnotisch, entstanden ist. Und alles abgesaugt hat bis auf ein Geheimnis, das sich nicht absaugen ließ.

Zum Geheimnis gehört auch, dass irgendwie doch noch Etwas hinter dem Vorhang zu sein scheint, im Loch, jenseits des vermeintlichen Risses im Bild. Irgendetwas spielt sich immer noch ab im Untergrund. So muss es sein, auch faktisch: Denn bevor Roermonds Bilder mit einem Satzfragment oder einem „pfft“ vor unseren Augen in aller Ruhe ihren letzten Atem, ihre letzten Worte aushauchen, haben sie sehr viel geatmet, über lange Zeit.

Frans Roermond hat seine Bilder atmen lassen

Man kann es noch immer sehen, wenn man mit dem Blick aus dem Zentrum ganz an die Ränder wandert: an der fast schon skulpturalen Dicke der vermalten Farbe. Frans Roermond hat seine Bilder atmen lassen, über Wochen, Monate, teils über Jahre. Schicht für Schicht, im Atelier.

Jetzt würde man so gerne hinter den Vorhang blicken, durch die Abflusslöcher, den Schlitz im Vorhang, in den schwarzen Abgrund. Aus dieser Perspektive scheinen die verschwiegenen Dinge auf der Leinwand von ihrer verheimlichten Vergangenheit zu erzählen wie bei einer Mauerschau.

Unter der verführerisch gemalten Oberfläche, den berauschend flirrenden Schlieren könnten die Geschichten eben noch immer toben, die Geschichte. Da könnten Menschen auf der Bühne stehen in einer Welt, in der alles am Anfang ist oder in irgendeinem fortgeschrittenen Stadium. Könnte man doch nur vordringen zu dem, was in tieferen Schichten verborgen liegt! Zu den jenseitigen Erzählungen, zu den Akteuren, die das, was wir sehen, vor dem Vorhang, der Jalousie, der Decke, der Gardine, vermutlich hinterlassen haben.

Aber ein Fernrohr oder eine Lupe oder eine Leiter oder ein Lot für die Tiefe fehlt.

Ohnehin beruht der Wunsch des Betrachters ja auf einer Illusion. Denn natürlich sind es gar keine Dinge, die wir sehen auf Roermonds Bildern. Natürlich sind es Zeichen, die uns vor dem oftmals zu psychodelischen Mustern verwischten Vorhang nurmehr schematisch an Dinge erinnern: Chiffren, die etwas anrühren wollen in uns. Chiffren der Reflexion über die großen Fragen, die die Menschheit bewegt.

Auf einer noch höheren Ebene geht es auch um die Möglichkeiten der Malerei auf Roermonds Bildern, um das beredte Sehen, das verstummen machende Erblinden, um seine Instrumente. Es geht um den ersten Blick der Selbsterkenntnis (Spiegel), den unwiderruflich letzten Blick der Welterkenntnis (Atompilz). Es geht um Zeit (Uhr) und Raum (Hut).

Roermonds Gemälde sind auch Spiegelbilder von Bildern über Bilder, bei denen die schwarzen Löcher das wundervolle Abbild bisweilen hin zum Abstrakten perforieren wie dunkle Sterne („ciel i-iv“, 2014, links „ciel iii“) – weshalb wohl auch der Spiegel blind und der Atompilz zur unglaublich schönen, hyperpräsenten Wolke demoliert ist.

Vielleicht.

Es geht um die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, mit einer Kraft und Energie, die man so noch nicht gesehen hat.

Für all das braucht Roermond keine große malerische Geste, nicht den alles vereinnahmenden Schwung, sondern, im Gegenteil: nur ein in vielen Jahren, vielleicht Jahrzehnten herausgearbeitetes, schmales, ja: extrem begrenztes malerisches Vokabular. Es besteht, buchstäblich, aus Rahmen für die Worte und Akte, die ursprünglich einmal von Raum und Zeit der Welt berichtet haben – und die nun für sich in Anspruch nehmen, selbstbewusster Teil einer eigenen Welt zu sein (Vorhang, Sprechblase).

Es ist bezeichnend, dass zu dieser Welt hin und wieder auch ein von Roermond gemalter veritabler Rahmen gehört, der das Bild von innen nach außen hin begrenzt – wobei er als Grenze eben weder ganz zu dieser noch ganz zu jener Welt gehört.

Und all dem kommt man eigentlich nur mit sprachlichen Bildern, intuitiv, metaphorisch, annähernd nahe.

***

Natürlich ist die Sprache der Bilder eine andere Sprache als die Sprache der Sprache, und selbst das gemalte Wort wiegt anders als das gesprochene.

Roermond selbst weist einmal darauf hin, als er ein – im letzten Blick barock versiegendes, einem Jenseits irgendwie schon zugewandtes – Auge auf einem seiner gewitterhaftesten Gemälde kühn in eine Sprechblase setzt („painting no. 154 (for philip guston)“, 2014/2021, links).

Und trotzdem gibt es denselben Sog, ein ähnliches Atmen in den Dramen Samuel Becketts, auf die sich Roermond – unter anderem in den Titeln seiner Bilder – immer wieder bezieht.

Mit 14 Jahren sei ihm Beckett mit „Warten auf Godot“ zum ersten Mal im Schwarz-Weiß-TV begegnet, sagt Roermond, in der berühmten deutschen Fassung des Berliner Schillertheaters aus dem Jahr 1975, unter der Regie des Autors, mit Stefan Wigger als Wladimir, Horst Bollmann als Estragon, Carl Raddatz als Pozzo und Klaus Herm als Lucky.

Ein „unglaublich tiefes Erlebnis“ sei das gewesen, ein Erleben von etwas bisher nie Gesehenem, ein Ganzes aus Text, Gesten, Bühnenbild und Ablauf: ein Eindruck, der in der Erinnerung mit gleicher Intensität noch heute wiederkehre. „Das Stück war in jeder Sekunde dicht, auf den Punkt präzise“, sagt Roermond. „Keine Spekulation, nur universelle Chiffren.“

Die allseitige Dimension der Leere

Schon damals habe er gesehen, das Beckett mit den visuellen Dingen genauso umgegangen sei wie mit seinen Worten. „Die allseitige Dimension der Leere auf der Bühne ist umwerfend: alles ist Minimalismus. Es gibt nichts Monumentales bei Beckett, doch es ist im Minimalen groß und ausgedehnt und so schon unendlich.“ Was er bewundere, so Roermond, sei Becketts „tiefes Gefühl für visuelle Kraft um fast Nichts“.

Will man Roermond in diesem von ihm selbst vorgeschlagenen Sinn von Beckett her denken, dann spielen seine Gemälde in einer Zeit, die zum Stillstand gekommen ist.

Wo man ewig schlafen will und kurz vorm Erblinden steht – oder vor vollkommener Hellsichtigkeit. Wo die Worte fehlen, also kostbar werden wie in „Glückliche Tage“. Im „letzten Moment“, in dem „nichts mehr zu machen“ ist, alles in Erstarrung verharrt und kein Deus ex machina den gordischen Knoten erlösend löst wie in „Warten auf Godot“.

Eine hermetische Zeit im hermetischen Raum, wo Irgendetwas vor sich geht und Realität nur noch durch Spiel und Sprache existiert wie in „Fin de partie“.

Die Bürste. Der Spiegel. Die Brille. Die Lupe.

Mit der von Beckett geforderten „größten Einsamkeit“ des Bühnenbilds: samt seiner Löcher, Mülltonnen und Krater, aus denen die Akteure auftauchen, in denen sie unsichtbar festsitzen, oder in deren Abgründe sie immer wieder blicken.

Und mit der größten Reduktion des Repertoires, konzentriert auf die zauberhaften „alten Dinge“: Der Hut. Der Schuh. Der Mantel. Der Koffer. Der Korb. Die Pfeife. Der Strick. Die Peitsche. Die Uhr. Das Taschentuch („Warten auf Godot“). Das Laken. Der Sessel. Der Vorhang. Das Fernrohr. Der Haken. Die Leiter. Die Tonnen. Der Stoffhund. Der Wecker („Endspiel“). Der Wecker. Die Bürste. Der Spiegel. Die Brille. Die Lupe. Das Taschentuch. Der Revolver. Der Hut. Der Sack. Der Schirm. Die Spieldose. Die Krawatte („Glückliche Tage“).

Wenn man Roermond von Beckett her denken will, dann könnte selbst das strudelnd schwarze Loch – unter anderem auf den 2014 entstandenen Gemälde „painting no. 125 (sky 02)“, links – auf Becketts 1981 produziertes Fernsehspiel „Quadrat I + II“ verweisen:

Jenes „Ballett für vier Spieler, Licht und Percussion“, in dem die Akteure in ihren unifarbenen Kutten in festen Mustern im Rhythmus der Klänge auf ihren Pfaden ununterbrochen vom mittigen Abfluss in der „Gefahrenzone“ angezogen oder abgestoßen werden, ohne sich jemals zu berühren.

Wobei bei Roermond, wie schon gesagt, mögliche Akteure die Bühne längst verlassen haben. Aber der Sog ist geblieben.

Und umgekehrt: Wenn es Clov in einem seiner Endspiele irgendwann einmal gefallen könnte, das mit der blinden Rückseite „sinnlos“ an der Bühnenwand hängende Gemälde zum Schluss doch noch für die Zuschauer sichtbar umzudrehen, statt es umgedreht auf den Boden zu stellen, dann könnte es eines der verstörend betörenden, kosmisch enigmatischen Gemälde Frans Roermonds sein.

***

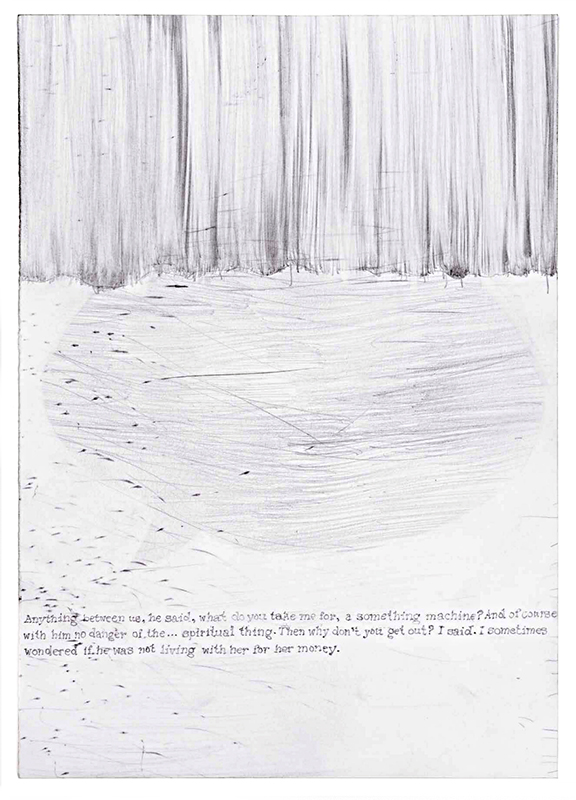

Besonders oft verweisen die Gemäldetitel auf Becketts 1963 uraufgeführten Stück „Spiel“ („Play“) – einer vom Ende, vom Frieden und den glücklichen Erinnerungen her erzählten dramatischen Dreiecksgeschichte, in der die Köpfe der Protagonistinnen und des Protagonisten (Frau – Mann – Geliebte) aus dem schlanken Hals dreier rund ein Meter hoher, sich berührender Urnen stecken, mit deren Grau (der Urnen) sie (die Köpfe) verschmelzen.

(links: „Image no. 145 / Beckett play 08“, 2017)

In knappen Worten lassen diese in Fremdkörpern hausenden Stehaufmännchen und Stehauffrauen stakkatohaft ihre gescheiterte Beziehung Revue passieren. Es ist ein besseres Scheitern als vorher, in Sprache, in Erinnerung, ganz ohne die zauberhaften alten Dinge: ein schnörkelloses Netz aus Sätzen, Wörtern, Buchstaben, das Roermond in seiner perfekten Selbstbezüglichkeit „dreidimensional“ nennt.

„Spiel“ ist nicht nur ein herausragendes Beispiel für Becketts Verständnis von körperlicher Sichtbarkeit im Sprechen („Werde ich überhaupt … gesehen?“), sondern auch für den visuellen Umgang des Autors mit der Sprache: Die auf der fast dunklen Bühne bewegungslos vor sich hinstarrenden und nur mit Kürzeln (F1, F2, M) bezeichneten Figuren reden ausschließlich und augenblicklich, wenn ein Scheinwerfer sie bestrahlt.

Der Licht-Spot als vierter Akteur

Für Beckett ist der Spot ein stummer Befrager, für den Betrachter vielleicht auch ein Regisseur, oder ein Gott beim Jüngsten Gericht. Auf jeden Fall setzt das An und Aus des Spots den Rahmen für die gesprochenen Worte, so wie es die Sprechblasen auf Roermonds Gemälden mit den visualisierten gesprochenen Worten tun.

Der Spot wird in „Spiel“ zum vierten, lenkenden, das Stück wie durch Cuts rhythmisierenden Akteur. Oder, um es mit den Worten Frans Roermonds zu sagen: „Der Scheinwerfer verteilt die Worte.“

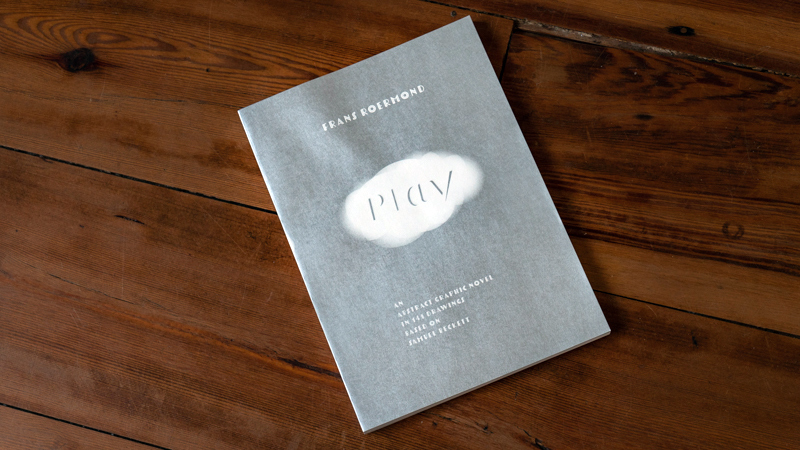

Nun hat Roermond einen Zyklus aus 141 zwischen 2017 und 2023 entstandene Zeichnungen vorgelegt, die sich, wie sporadisch bereits einige Gemälde zuvor, ausschließlich mit „Spiel“ beschäftigen. Das Stück liege in seiner Reduktion ideal zwischen den großen früheren und den späten Stücken, die auf fast alles verzichten, begründet der Künstler seine Wahl:

„Man hat tiefe Kenntnis vom Reichtum der Vergangenheit und wagt von daher einen Blick in das Unsichere der Zukunft. Und man versteht, dass das Leben zu jeder Minute existentiell ist, jedoch nicht düster – außer wir bezweifeln, was wir tun.“

Nochmals minimiertes Repertoire

Irgendwann sei ihm die Idee gekommen aus dem Stück „eine abstrakte Graphic Novel“ zu machen, sagt Roermond. „Weil jedes Wort mich visuell reizt. Weil Beckett die Bühne schwarz lässt und dem Zuschauer nur die nötigsten Bilder aufzwingt.“

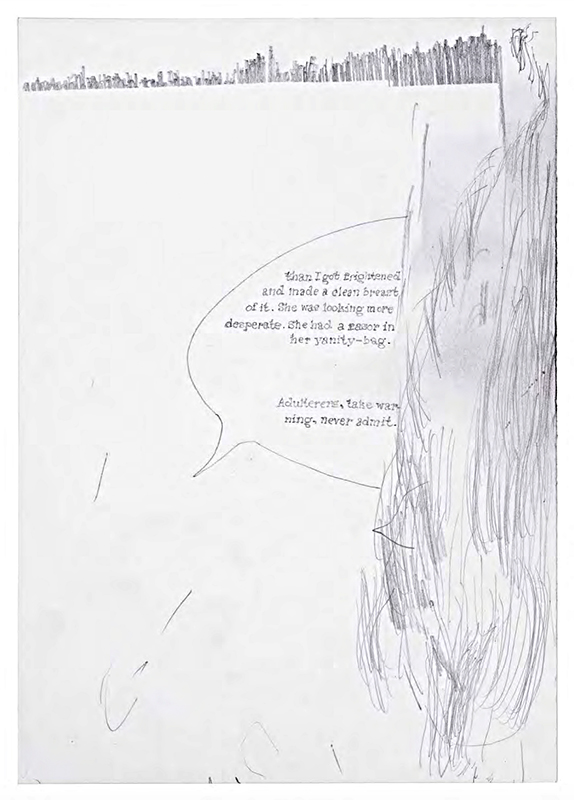

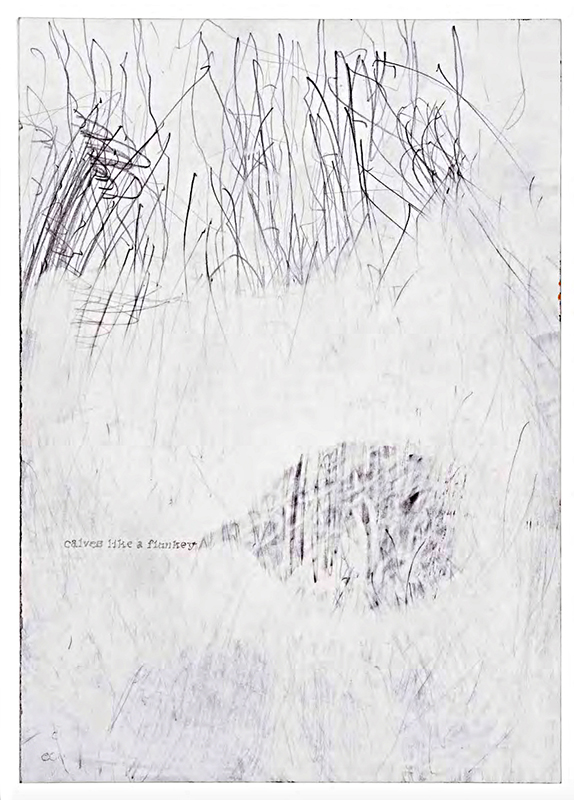

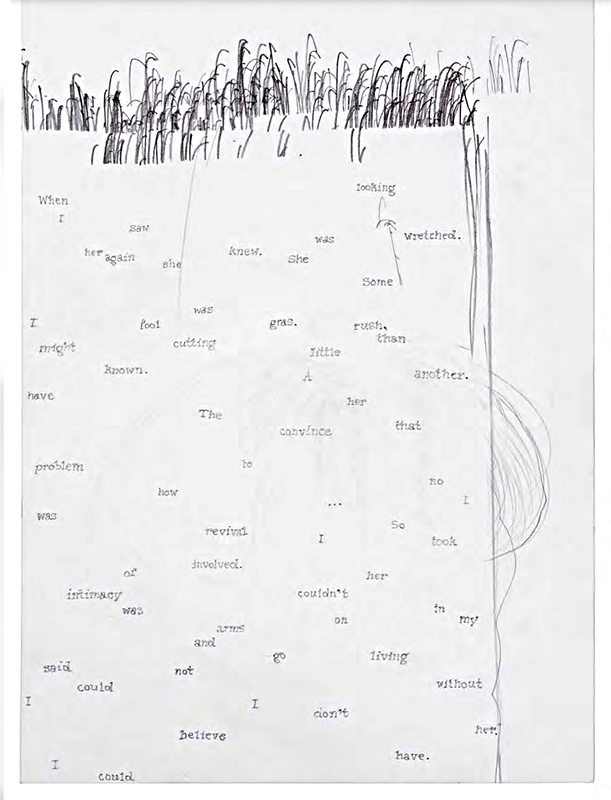

Um Becketts nötigsten Bildern seine nötigsten Bilder zur Seite zu stellen, hat Roermond sein malerisches Repertoire grafisch noch einmal minimiert: Bei den Zeichnungen der „Play“-Serie ist es auf die Rahmen der gesprochenen Sprache (Vorhang, Sprechblase) und die damit gerahmten Worte begrenzt, die die Serie, allerdings vage und von Becketts Abfolge vorgegeben, leitmotivisch verbinden („peace“ – „I doubt“). Natürlich sind es wieder Chiffren, und um diese– hier behelfsmäßig als „Vorhang“, „Sprechblase“ und „Worte“ bezeichneten – drei Elemente drehen sich alle Bilder.

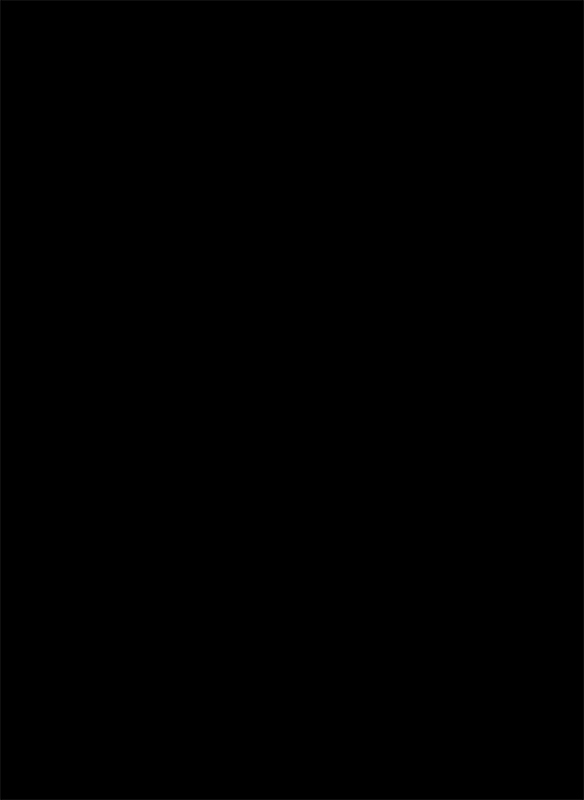

Becketts „Spiel“ ist ein binäres Stück, dass im strukturierenden (weißen) ON (Scheinwerfer) und (schwarzem) OFF (dunkle Bühne) atmet. In diesem Sinn bildet die Zeichnung der Play-Serie das Negativ, weil hier das Dunkle (der Strich) die „Bedeutung“ eher trägt als das Helle (das Blatt). Wie bei Beckett der Scheinwerfer, so wird bei Roermond die Zeichnung zum vierten Akteur, und zwar bewusst: ein Verständnis vom Material und von der Abstraktion, das Roermond klar in der Moderne verortet.

Auch Roermonds „Play“-Zyklus beginnt wieder am Ende

Ansonsten folgt die Dramaturgie des „Play“-Zyklus wortgetreu Becketts Vorgaben: Der gesamte Text des Stücks wird auf die Zeichnungen übertragen. Dabei bekommt der Schluckauf des Mannes („Pardon“) jeweils ein eigenes Blatt. Zum Schluss könnte alles wieder von vorn beginnen. Dass der Play-Zyklus aus 141 Zeichnungen besteht – und das Roermonds „painting no. 141 (pure tone)“ ausgerechnet auch auf Becketts „Spiel“ Bezug nimmt –, ergab sich dabei in der Auseinandersetzung mit dem Stück: und somit, Roermond zufolge, aus Zufall.

Auch Roermonds „Play“-Zyklus beginnt wieder am Ende („all dark“ – „all still“ – „all over“). Er variiert das für den Künstler typische Spiel von Vordergrund und Hintergrund, das auch die dreidimensionale Dramaturgie der Gemälde bestimmt.

Aber der Bildraum, der Vorhang öffnet sich hier stärker als auf der Malerei. Es ist dies ein Paradox, das man auch von Becketts Stücken kennt: Gerade die Reduktion auf Wesentliches, das Verdampfen, Verpuffen von „Sinn“, das visuell Hermetische weitet den Interpretationsspielraum für Bedeutungsebenen.

***

In Roermonds „Play“-Zyklus bildet das Lettering der Buchstaben eine Konstante, wenn man so will: den roten Faden. Dem gegenüber ist der Vorhang nurmehr eine mehr oder weniger grundierende Struktur, die sich von Blatt zu Blatt wie auf einem schwarz-weißen Kippbild wandeln kann. Schon auf Roermonds farbigen Gemälden konnte er ja genauso gut eine Gardine oder ein Tischtuch oder eine Jalousie oder ein Taschentuch sein: eine universelle Chiffre auch für die magischen Möglichkeiten der Malerei, Farb- und Pinselstrich. Die Zeichnung arbeitet diesen Aspekt noch abstrakter, freier, variantenreicher aus.

In „Play“ darf der Vorhang alles. Er prasselt nieder wie Regen, schwappt als Welle in den Bildraum, fegt als Tornado durchs Bild, wird zur Landschaft oder lichtet sich, geht in Rauch auf, wandert in Spazierstöcken übers Blatt, riffelt sich auf, formt Gesichter.

Er schlägt Wurzeln, lässt sein Haar herunter, den Strick, die Wunde. Er drängt die Worte in die Ecke, fängt sich selbst als Stoff im Netz, zeigt dem Geschehen Grenzen auf. Und entlarvt auf diese Weise gleichzeitig jeden Versuch, ihn als Vorhang, gegenständlich, zu sehen, zu deuten, immer auch als Illusion.

In „Play“ ist der Vorhang vielleicht auch eine Wolke; eine Leine; ein schwarzes Loch; das Höllenfeuer; die grüne Wiese; eine Zeltschnur; der Urknall; das Auge des Sturms; ein Ei; der Horizont; das Firmament; die Schambehaarung einer Frau („We were not long together“). Gezeichnetes Gestammel. Bleistiftschluckauf. Radiergummiblindheit. Seismographische Bestandsaufnahme von Etwas, das vor (oder nach) sich geht, seinen Lauf nahm – oder noch nicht seinen Lauf nimmt, nie vielleicht. Der Vorhang ist ein erstes und ein letztes Bild, bis zum Verschwinden, zum Erblinden, zum Neubeginn. Oder die rätselhafte Frottage von etwas, was unsichtbar hinter ihm verborgen liegt?

Selbst als Leerstelle präsent

Vor diesem Etwas, das Vorhang, Noch-Vorhang und Nicht-Vorhang ist, schweben die Sprechblasen im Raum der Zeichnung – ja: Auch die Zeichnung ist ein Raum. Im Comic hatte die Sprechblase Immaterielles (gesprochene Sprache) in ein handlungstreibendes Bild verwandelt, das einer Person durch einen Hinweisstrich zugeordnet war und noch auf einer Ebene über den Zeichnungen schwebte. Die Pop Art hatte dieses Bild zum gleichberechtigten Teil des einsamen Bildes gemacht, verrätselnd aus dem Kontext gerissen und die Erzählung so in den Kopf des Betrachters verlagert, die unterwürfige Bindung der Blase an den Text aber beibehalten.

Roermond geht weiter: Bei ihm wird die Sprechblase vom Knecht zum Herrn und bekommt eine neue, tragende Rolle zugeschrieben. Wie auf den Gemälden, wird sie zum eigenständigen Element, das als gleichberechtigte Kombination aus schwarzem Strich und weißem Nichts um einen Text, aber eben auch als komplettes Nichts, ganz ohne Text, funktioniert.

Selbst dort, wo sie fehlt, vermeintlich verschwunden ist, ist sie als Leerstelle, im Verpuftsein, im Fluss des Zyklus doch immer noch präsent.

Deshalb können die Sprechblasen im „Play“-Zyklus auch alles, was die dramatis personae können: Sie treten von der Bühne ab, verkriechen sich hinterm Grafittstoff oder lugen hinter ihm hervor, blasen sich auf (hier: wie Ballons), sprengen den Rahmen (hier: den des Blatts). Sie führen aber auch die aus der Tradition geborene – und immer mitgedachte – Illusion, auf unsichtbare Akteure zu verweisen, ad absurdum: Denn sie sprechen ja, wie schon gesagt, nachweislich nur für sich selbst.

Wo Sprache aus dem Rahmen fällt

Sie zerreißen den Vorhang in Fetzen, nehmen sich heraus, als weißes Loch zu existieren, in dem Sprache verstrudelt sein könnte. Sie verwandeln sich in Schreibschriftnotenlinien oder verschwommen in drei Urnen, in denen (natürlich) keine Körper stecken.

Sie erscheinen als Mond am Vorhang-Firmament. Oder eben als Spot, in dessen Leuchten aber kein sprechendes Gesicht glänzend mehr aufblitzt.

Die Sprache selbst fällt buchstäblich aus dem Rahmen, die Worte befreien sich aus der Umgrenzung, wandern über Linien, bauen sich Treppen, stehen auf einem anderen Blatt wie die Namen der Fußballspieler bei der Mannschaftsaufstellung einer Fernsehübertragung.

Die Worte werden selbst zum Rahmen

(„Get on me! Get on me!“),

zum Lichtkegel, der sie – so zumindest im Beckettschen „Original“ – doch eigentlich beleuchten sollte. Sie verweisen – mit Becketts auf der Bühne bekanntlich unsichtbaren Worten – auf ihre Sichtbarkeit in der Sprechblase („Am I as much as … being seen?“).

Und einmal spricht die Sprache sogar die Blase aus statt umgekehrt.

Mit jeder Faser ihrer Existenz machen die Worte selbstbewusst deutlich, dass sie niemandem gehören. Auch, indem sie den Bezug zu einem Sprecher, auf den die sie umgebende Sprechblase ja durch ihren Hinweisstrich immer angeblich verweist, einfach in die Sprechblase selbst überführen, wie bei Becketts Mann nach dem Schluckauf: „M: Pardon“.

So unglaublich komplex können die einfachen Mittel Roermonds in ihren verschiedenen Schichtungen sein.

***

Bei ihm gebe es einen fundamentalen Unterschied zwischen Malen und Zeichnen, sagt Frans Roermond. „Beim Zeichen muss ich nicht warten: Ich beende jede Zeichnung in einem Schwung.“ Demgegenüber würden oft mehrere Gemälde, auch der langsam trocknenden Ölfarbe geschuldet, im Atelier gleichzeitig entstehen: über Wochen, Monate und Jahre, Schicht für Schicht. „So kommt es, dass Zeit hier eine viel größere Rolle spielt. Beim erzwungenen Warten passieren permanent Dinge, die das Bild verändern helfen.“ Dieses Warten sei ein ständiges Bewegen – bis plötzlich klar sei, dass das Gemälde fertig sei und vom Maler „nichts mehr erwartet“.

Im übertragenen Sinne könnte man also sagen, dass Roermonds Malereien langatmig, seine Zeichnungen hingegen kurzatmig seien.

Dass Roermonds (im Übrigen ja auch zur Serie durchnummerierten!) Gemälde im Zustand der Reife einzeln in die Tiefe atmen, in den Raum, die Zeichnungen aber ganz ungezwungen in die Breite, in die Zeit.

Von Beckett her gedacht, ist dieses Atmen im „Play“-Zyklus zeitlupenlang zerdehnt, denn nach der Regieanweisung des Autors in „Spiel“ spulen F1, F2 und M ihre Sprechstücke hastig, gleichgültig und tonlos ab.

Dem gegenüber sind die Blätter bei Roermond wie in Einzelbilder zerschnittene Film Stills, die das Geschehen abstrakt und dynamisch, empathisch und gestisch stimmgewaltig einzufrieren, nein: eher aufzulösen scheinen. Und auch das – das Dynamische, das spontane Gestische – macht zu den Gemälden einen Unterschied.

Aber vielleicht sollte man Frans Roermonds Werk trotz aller gut sichtbaren Bezüge sowieso nicht allzu stark von Beckett her denken – auch wenn der Künstler das offenbar ganz anders sieht. Denn Roermond hat in seiner Annäherung etwas komplett Eigenständiges geschaffen. Becketts Dramen sind Texte um Nichts, Roermonds Zeichnungen Bilder um Nichts. Und das ist keineswegs die Übersetzung von einer Sprache in eine andere. Das ist etwas vollkommen anderes.

***

Man kann Roermonds „Play“, in die Breite atmend, an der Wand betrachten wie einen Film aus Stills. Besser ist es aber vielleicht sogar, die Zeichnungen als Illustrationen ihrer selbst tatsächlich in Form einer Graphic Novel Seite für Seite aufzublättern: Blatt für Blatt, Schicht für Schicht, immer weiter in die Tiefe gehend, als Davor und Dahinter und Dahinter und Davor. Was bei den Gemälden Roermonds als Mauerschau unmöglich ist, könnte auf diese Weise bei den Zeichnungen gelingen.

Ohnehin hat Roermond in die Dramaturgie des vorliegenden Buchs von ihm so genannte „Blackouts“ eingebaut: komplett schwarze, bedeutungsleere Seiten, die eben nicht Abbild einer Zeichnung sind, sondern maschinell gedruckt: „Sonst wären sie ja keine Blackouts“, wie Roermond sagt.

Aus ihnen ist selbst die letzte Energie des Strichs, der Strom aus Strich und Leere, verpufft. Künstlerische Apnoe, schwarze Schneeblindheit des Betrachters. Im Rhythmus des großen Ganzen evident, nachvollziehbar nur im Buch.

Wir brauchen solche Bücher, die für unser Sehen ein neuer Rahmen sind. Wir brauchen solche Bilder, für die erste Erkenntnis, vielleicht auch für die letzte. Wir haben ja nur die Bilder. Was sonst bleibt uns, am Ende aller Geschichten, am Ende aller Geschichte, wenn der letzte Vorhang gefallen ist, die Worte versiegt, verpufft, verdampft sind, in dieser gähnenden Unendlichkeit, die genauso gut wieder am Anfang stehen könnte, noch. (29.05.2023)

„Frans Roermond. Play. An abstract graphic novel in 141 drawings based on Samuel Beckett“ ist noch bis zum 10. Juni 2023 in der Kölner Galerie van der Grinten zu sehen. Daneben gibt es neue Wolkenbilder. Ob es noch Exemplare der Graphic Novel gibt, wissen wir leider nicht. Die Auflage ist klein.

Homepage der Galerie van der Grinten

Wow. Da seid Ihr dem Künstler aber extrem nahe gekommen. Toll. Ihr seid großartig! Weiter so. Franz Faltenhuber.