Aus Wunderkammern: Hans von Hoermann, München

Verändert sich ein Kunstwerk, wenn es die Umgebung wechselt? Ja klar natürlich: stark! Bei Hans von Hoermann konnten wir das gut beobachten. Dessen Objekt-Kästen und Material-Bilder wanderten nur rund 90 Kilometer von Prien am Chiemsee nach München. Und veränderten dabei sogar ihre Persönlichkeit.

Wir sind sehr gern in Wunderkammern. Für uns sind das natürlich gewachsene künstliche Paradiese, deren Bewohner*innen, die zugleich ihre Schöpfer*innen sind, zumindest die Chance besitzen, in ihnen glücklich zu werden. Künstler*innen sind ja Kurator*innen ihrer Alltagswelt, die sie mit ihren Werken, oft mit Bezügen untereinander, möblieren.

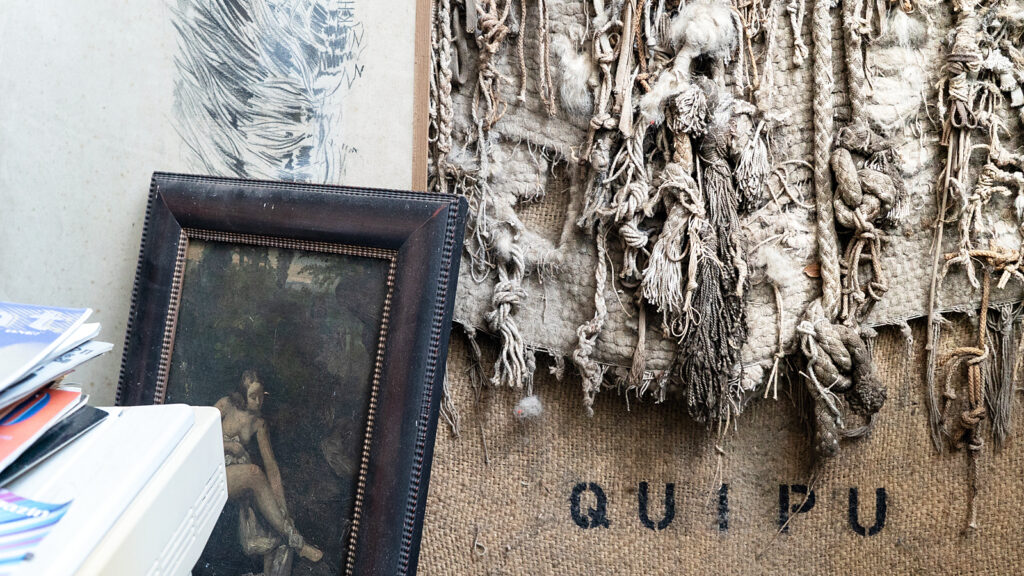

Bei Eduard Roijen in Düsseldorf haben wir das mal mit einer begehbaren Collage verglichen, bei Hans von Hoermann in Prien am Chiemsee mit der Knotenschrift „Quipu“ der Inka: weil es sich für die jeweilige Wunderkammer so anbot.

Sampling aus Trash, Punk, Gothic, Jazz & Porno

Bei Hans von Hoermann zum Beispiel wimmelte es nur so von Bezügen:

Verknüpfungen, die der Künstler bis zu seinem Tod in seinem Reich mit all seinen Objekt-Kästen, Materialbildern und Collage-Heftchen, den Arrangements aus Schneekugeln und Kinderpuppen, afrikanischen Figuren und indonesischen Masken, chinesischen Plastik-Drachen und Katzen-Girlanden, Bienenwaben und Muschel-Stelen, historischen Gemälden und Postern indischer Gottheiten, präparierten Schmetterlingen und Perlenketten, Spazierstock-Bouquets und katholischen Devotionalien, dem Schrecken vom Amazonas und der Herrscherin der Dunkelheit Elvira geschaffen hatte.

Und zwar allein für sich, für niemand sonst. Und, nein: leider nicht, um glücklich zu werden, wie wir beim Hausbesuch 2023 zu erkennen glaubten. Sondern, um als letzter Inka unter all den Aliens am Chiemsee zu überleben.

Jetzt sind Hans von Hoermanns Material-Bilder und Objektkästen vom Atelierhaus des Künstlers in die Galerie von Christian Pixis nach München gewandert – gemeinsam mit Hans von Hoermanns in Kunst verwandelte Kommoden, seinem Schaukelstuhl. Im weißen Schrank aus dem lichtdurchfluteten Atelierraum stecken keine Horror-Videos mehr, sondern Reliquien aus dem ganzen Haus, die der Galerist als pars pro toto dort arrangiert hat.

Als kleine Wunderkammer sozusagen.

Und in Hans von Hoermanns Rekorder steckt immer noch die selbst aufgenommene Kassette der „Einstürzenden Neubauten“, die er offenbar besonders geschätzt hat. Wenn man ihn bittet, drückt der nette Galerist auf Play.

Der Himmel über Hoermann stammt von Gesine Braun.

Sogar den quadratischen Arbeitstisch mit seinem Wirrwarr aus Abertausenden übereinander und nebeneinander gestapelter, von Hans von Hoermann kopierter und danach ausgeschnittener Comic-Figuren hat der Galerist nach München verfrachtet! Auch die fein säuberlich auf zwei Zwischenböden gestapelten, bereits fertigen Kopiercollage-Heften sind noch da.

Er hat sich viel Mühe gemacht!

Auch wenn das zentrale Blatt mit seinem aus dem Zusammenhang gerissenen Imperativ-Wort „ERZÄHLT“ auf der Reise verloren ging (weshalb wir es hier noch einmal zeigen): Der Galerist hat sich sehr viel Mühe gemacht.

Hier in der Galerie wurde also alles getan, damit sich Hans von Hoermanns Werke auch in der Fremde heimisch fühlen könnten. Aber es ist trotzdem etwas Merkwürdiges mit ihnen vorgegangen, was aber bei genauerem Nachdenken unausweichlich war: Die einzelnen Teile des Gesamtkunstwerks sind nämlich vereinsamt.

Das führte bei den Material-Bildern und Objektkästen notgedrucken zu einem Wandel der Persönlichkeit. Aus den Rudeltieren sind einsame Wölfe geworden, aus Mannschaftsspielern Einzelkämpfer. Bei Erwin Hapke haben wir bei Ausstellungen in Nürnberg und Kevelaer vor langer Zeit etwas Ähnliches bemerkt.

Kann ein Kunstwerk überhaupt überleben, wenn man es dem Gesamtzusammenhang jenes künstlichen Paradieses herausreißt, mit dem es, oft über Jahrzehnte, symbiotisch verwachsen ist?

Oder wird es sogar besser, weil es in der Vereinsamung plötzlich aufatmen kann? Weil man es ohne die Bezüge des natürlichen künstlichen Paradieses von seinen Fesseln befreit, als Individuum endlich sichtbar macht?

Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir können nur konstatieren: Wir haben dieselben Werke Hans von Hoermanns in Prien und in München gesehen: Werke, die auf eine sehr überraschende Art und Weise komplett verschieden von sich selber waren.

Weil sich das, was man gern Kontext nennt, gewandelt hatte; weil aus der natürlichen eine synthetische, aus der vom Künstler kuratierten eine fremdkuratierte Wohnstatt geworden war. Aus dem Urwald ein Zoo.

Es war ein neues Sehen!

Wir wollen nicht verhehlen, dass uns als Betrachter dieser Persönlichkeitswandel zwischen erstem Entdecken in Prien und Wiedersehen in München durchaus gefallen hat.

Es war ja wieder mal ein neues Sehen. Für Studien am Kollektiv war ersteres, für Studien am Individuum letzteres hilfreich. Man kam sich auch nicht mehr so unglaublich erschlagen vor.

Und kryptisch, voller Verheißung, eine Geheimschrift: Das bleiben diese zauberhaften Fetische Hans von Hoermanns hier wie dort.

(16.03.2025)

„Hans von Hoermann, 1940-2020. Objekte, Materialbilder, Kopierbücher, Atelier“ ist gemeinsam mit den Arbeiten von Gesine Braun noch bis zum 29. März 2025 in der Galerie Christian Pixis in München zu sehen.

Und SO war es in der originalen Priener Wunderkammer:

Die Wunderkammern in der KunstArztPraxis:

In Wunderkammern 1: Helmut Kunkel, Aschaffenburg

In Wunderkammern 2: Eduard Roijen, Düsseldorf

In Wunderkammern 3: Rosa Haus, Hombroich

In Wunderkammern 4: Hans von Hoermann, Prien

Und, weil es ja auch einmal eine Wunderkammer war:

Im Märchenreich: Zu Gast bei Mary Bauermeister

Mary Bauermeister: Abschied vom Märchenreich

Kommentare

Aus Wunderkammern: Hans von Hoermann, München — Keine Kommentare

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>