Fern-Diagnose: Die Wunde der documenta fifteen

Eigentlich wollten wir ja nichts sagen zur Antisemitismus-Debatte rund um die aktuelle documenta. Aber die Diskussion hat eine Einseitigkeit, die uns verwirrt. Und sie berührt einen unserer wundesten Punkte: den ewigen Kampf gegen die Unsichtbarkeits-Maschine. Deshalb ein kleiner Nachklapp.

Wer die KunstArztPraxis kennt, der weiß, dass wir gegen Unsichtbarkeit allergisch sind. Diagnostisch gesprochen bekommen wir rote Pusteln, wenn in der Kunst etwas Wichtiges oder Bemerkenswertes nur deshalb vor unseren Augen verschwindet, weil irgendjemand meint, er habe das Recht oder die moralische Pflicht dazu, und einen Juckreiz in den Fingern. Linderung verschafft uns nur für kurze Zeit zumindest das Schreiben.

In Bezug auf Joseph Beuys haben wir als Ursache dieser Allergie kurz nach Eröffnung unserer Praxis vor anderthalb Jahren die Unsichtbarkeits-Maschine ausgemacht, gegen die bisher kein Kraut gewachsen ist. Diese Unsichtbarkeits-Maschine hatte schon damals viele Tentakeln, und im Laufe der Zeit mussten wir immer wieder neue entdecken, die nicht unbedingt zusammenpassen. Oft unterm Mikroskop, bisweilen aber auch im Fernglas. Wie jetzt im fernen Kassel.

Es geht natürlich um das rund 20 Jahre alte Karikaturen-Banner „People’s Justice“ der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi. Da ist im Gewimmel ein Mossad-Soldat zu sehen, dessen Gesicht mit seinem Helm zu einem Schweinskopf verschmilzt (nein, er hat kein Schweinsgesicht). Und ein fratzenhaft verzerrter Jude mit SS-Runen auf dem Hut: diese klar antisemitisch, auch unserer Meinung nach.

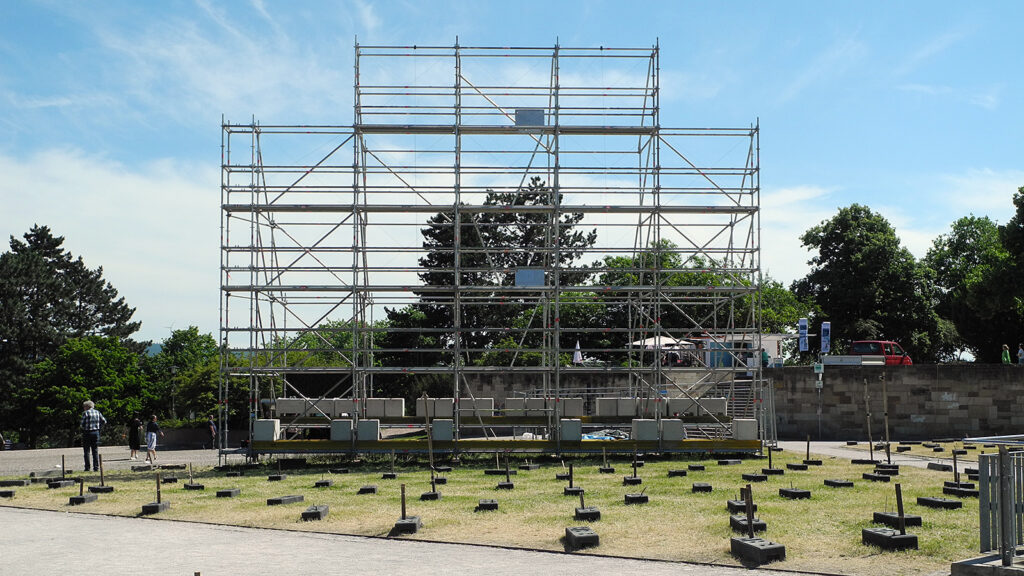

Zunächst wurde das Werk verhüllt und den Blicken entzogen, inzwischen ist es abgebaut, und unisono besteht offenbar Einigkeit darüber, dass das so gut & richtig war. Dann noch ein Rücktritt, und die Sache ist vielleicht vom Tisch. Nur wir hier in der KunstArztPraxis bekommen wieder rote Pusteln.

Wir wollen bitte auch das Böse sehen

Unserer Meinung nach wäre es nämlich durchaus angebracht gewesen, das Bild als offene Wunde an seinem Platz stehenzulassen. Nicht nur wegen unserer Pusteln, sondern weil wir den Reflex, Unangenehmes oder sogar Böses lieber unsichtbar zu machen, als sich ihm auszusetzen, in diesem Fall, an diesem Ort, ein wenig unerträglich finden.

„People’s Justice“ stand ja nicht irgendwo. Es stand auf der documenta, im Raum der Kunst, und nicht an einem Neonazi-Trampelpfad. Die Wahrscheinlichkeit, dass sein Anblick aus mündigen Kunstliebhabern johlende Antisemiten hätte werden lassen, tendierte unserer Meinung nach gegen Null.

Ein Übermaß an unreflektierter Stumpfheit jedenfalls wäre in diesem Umfeld nicht zu erwarten gewesen (und wenn doch, wäre ja auch das bemerkenswert). Die eher zu erwartende (eigene) Beschämung und Empörung hätte es in unseren Augen für Jedermann und Jederfrau gegolten auszuhalten. Auch für die Presse. Auch für die documenta-Leitung.

Natürlich hat Antisemitismus auf einer Kunstschau nichts zu suchen. Aber wenn er nunmal da ist, ist er da. Und deshalb hätte man vor Ort darüber reden sollen. Darüber, wo er herkommt. Darüber, wo er vielleicht noch hinführt. Und wie es möglich wäre, ihn auch in den Köpfen nachhaltig auszulöschen. Die Entschuldigung von Taring Padi war da schon ein erster, wenn auch vielleicht zu unbeholfener Schritt.

Am besten mit Erläuterungen

Denn es gibt ja nun mal Antisemitismus, und zwar – oh Schreck! – nicht nur in Deutschland (und da, noch ein Tabu, vielleicht sogar unter heimischen Muslimen oder der akademischen Linken!), sondern sogar – oh Doppelschreck!! – in der doch eigentlich so hehren Kunst. Das muss man zeigen, das muss man sehen, das ist wichtig, und wenn man sich mit dem „globalen Süden“ ernsthaft auseinandersetzen will, gehört offenbar auch das dazu.

Am besten mit Erläuterungen, am liebsten im Dialog mit den Künstler*innen und Vertreter*innen jüdischer Gemeinden. Gehört für uns zur Therapie. Und zur offenbar ja immer noch nicht überall ausreichend geklärten Frage, was noch Kunst sei und was eben nicht. Ansonsten bleibt nur wieder irgendwas Diffuses hängen.

Judenfeindlichkeit macht man ja nicht ungeschehen, indem man sie ungesehen macht. Die documenta jedenfalls wäre ein guter Ort gewesen, um sich mit Kunst und gesellschaftlich legitimiertem Antisemitismus – oder auch Rassismus, denn auch den soll es ja geben – einmal genauer auseinanderzusetzen.

Gerade im sensiblen Feld des auf der documenta vertretenen aggressiven Agitprop, der hierzulande nahezu unbeschadet n die Sozialen Medien abgewandert ist, sind die Grenzen zum als Kunstfreiheit Erlaubten nämlich offenbar noch gar nicht klar genug ausgelotet. Und dass es beim Loten offenbar kulturelle, regionale Unterschiede im Globalen gibt, wäre unserer Meinung nach ebenfalls zu problematisieren gewesen. Überzeugungsarbeit ist da immer besser als Verachtung.

Blind oder böse?

„People’s Justice“ wäre eine gute Möglichkeit gewesen, sich das an einem monumentalen Beispiel einmal genauer anzuschauen. So wie die Illustrationen des politisch verfolgten und 2003 in Bonn gestorbenen syrischen Künstlers Burhan Karkutly in der 34 Jahre alten algerischen Broschüre „Präsenz der Frauen“, die im Fridericianum liegt und laut Rufen aus dem Blätterwald ebenfalls aus der Schau entfernt werden sollte. Die seien nämlich auch klar antisemitisch, hieß es von dort, und zwar unisono. Wer das nicht sähe, las man neulich in der FAZ, sei entweder „blind oder böse„.

Vielleicht sind wir ja beides, denn in diesem Fall haben wir das, was doch so eindeutig antisemitisch sein soll, durch unser Fernrohr noch nicht so recht entdeckt. Brutalste – und sicher auch sehr einseitige – Kritik an Israel aus palästinensischer Perspektive können wir sehr wohl erkennen (so funktioniert ja Agitprop), auch Helme mit Davidstern: die plakativste Art, eben nicht nur Juden, sondern auch Soldaten des Staates Israel zu markieren, auf dessen Flagge er prangt. Antisemitismus aber nicht.

Auf einem Bild zum Beispiel zieht ein sehr, sehr böse aussehender israelischer Soldat (nein, er hat keine Hakennase!) ein besonders unschuldig wirkendes Kind am Ohr, während im Hintergrund Arme und Beine anderer Kinder in den Himmel ragen. Das bediene übelste antisemitische Klischees vom Juden als Kindermörder, lesen wir plakativ im biblisch und verschwörungsgeschichtlich bewanderten deutschen Feuilleton.

Ein paar Tage später lesen wir dann im Politik-Teil derselben Medien, dass bei einem israelischen Raketenangriff im Gazastreifen, der einem dabei getöteten Terroristen galt, auch ein fünfjähriges Kind ums Leben gekommen sein soll. Später ist von 16 getöteten Kindern die Rede. Und selbst, wenn das in diesen Fällen nicht stimmt: In diesem Konflikt sind nachweislich schon viele Kinder gestorben. Zumindest das ist nicht Polemik, sondern Fakt.

Könnte es also vielleicht sein, dass wir im Fall der palästinensischen Illustrationen, die aus einer historischen Broschüre zur „ersten Intifada“ stammen, in deren Verlauf 1987 fast 280 palästinensische Kinder starben, und offenbar die Sicht von Frauen – und damit auch von Müttern – illustrieren, doch zumindest einmal kurz die ziemlich deutsche, deshalb vielleicht auch etwas blinde, böse Perspektive wechseln sollten?

Und sei es nur, um dann vielleicht doch zu der differentzierteren Überzeugung zu gelangen, dass dies keine Kunst sei, sondern billige Propaganda im Umfeld einer grausamen Auseinandersetzung, einer Spirale der Gewalt, die komplexer ist als eine Karikatur? Dann schlüge die Karikatur gegen sich selbst zurück. Aber wir hätten zumindest darüber nachgedacht.

„Mein Volk erträgt die israelischen Bomben seit 40 Jahren. Und hier können sie nicht einmal ein Bild von uns für ein paar Tage ertragen.“

Burhan Karkutly nach Antisemitismus-Vorwürfen 1986

Vielleicht öffnet uns ja in dieser Hinsicht ein documenta-Besuch die Augen. Ein zweiter Blick vor Ort. Denn nur da können wir die Bilder im Kontext der Broschüre betrachten, am besten mit deutscher Übersetzung des Textteils. Wir sind nämlich durchaus bereit, uns überzeugen zu lassen. Es sei denn, die Broschüre wurde bis dahin entfernt und wir bekommen rote Pusteln.

Kein Problem allein der Kunstschau

So oder so hätten uns gerne selbst vor Ort ein Bild gemacht. Die antisemitische Karikatur auf dem Wimmelbild „People’s Justice“, auf dem ja auch Militärs anderer Nationen noch offensichtlichere Schweinsgesichter haben, in den Gesamtkontext eingebettet. Vor dem Werk mehr erfahren über historische – und historisch gewachsene – Hintergründe im sogenannten globalen Süden. Oft ist ja das, was man sieht, nicht das, was zu sehen ist.

Aber all das ist nun unmöglich gemacht, denn die Tatortreiniger der Unsichtbarkeits-Maschine waren ja schon da.

Vor Kurzem trumpfte die Unsichtbarkeits-Maschine sogar mit dem Vorschlag auf, die documenta doch gleich ganz dichtzumachen. Als könnten die Hunderte von beteiligten Künstler irgendetwas für den Eklat um das mit einem klar antisemitischen Motiv versehene Gemälde. Im übertragenen Sinn wäre das so etwas wie Sippenhaft. Diese Denke hätten zumindest wir von der KunstArztPraxis allerdings ungern wieder zurück – egal, von wem sie kommen mag. Und egal, ob vielleicht auf der documenta fifteen durch die Arbeit der nun eingesetzten Expertengruppe noch weitere antisemitische Zeugnisse erscheinen.

Was Kunst soll & kann & darf

Wenn wir es schaffen, werden wir in einem Betriebsausflug auf jeden Fall noch zur documenta reisen. Wir sind nicht sicher, ob sie uns gefällt, aber eine Chance soll sie bekommen. Es soll da ja vieles gegeben, was zumindest anders ist, Denkräume eröffnet, vielleicht auch eine neue Sicht auf die Welt und auf das, was Kunst soll & kann & darf. Auch das verschwindet momentan im grellen Blitzlichtgewitter der medialen Debatte beinahe komplett.

Das ist ein weiterer Arm der Unsichtbarkeits-Maschine, der den anderen vertretenen Künstler*innen gegenüber äußerst unfair ist – und uns rote Pusteln macht. Und dieses Jucken in den Fingern, das nur so lange gelindert werden kann, wie wir schreiben. (08.08.2022)

Anmerkung: Während wir das schreiben, gibt es eine Reaktion aus Kassel. „Um die documenta fifteen als Ort des gegenseitigen Lernens und Verstehens zu stärken, fügt die Künstlerische Leitung mehreren Arbeiten in der Ausstellung derzeit Kontextualisierungen in verschiedenen Formaten bei“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine gute Entscheidung.

Appendix zum documenta-Ende: Die Hakennase des Propheten (25.09.2022)

Im Umfeld der documenta 15 war viel von Hakennasen als antisemitische Stereotypen die Rede – und von der damit verbundenen Verletzung von Gefühlen. Wir finden das richtig und wichtig. Und wollen deshalb an dieser Stelle noch einmal an die Mohammed-Karikaturen erinnern, die 2005/2006 in allen Gazetten der westlichen Welt kursierten.

Im Gegensatz zu ihren dänischen Pendants waren die Mohammeds der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ besonders oft mit stereotypen Hakennasen ausgestattet, die Karikaturisten eben auch gern zur Charakterisierung jener muslimischen Araber verwenden, die ihrer Sprache wegen historisch den Semiten zugeordnet werden. In diesem Sinne: Antisemitismus einmal anders.

Die hinterlistige Hässlichkeit des hakennasigen Propheten wurde eigentlich nur noch übertroffen von der Hässlichkeit eines mordlüsternen Mobs, der sich in seinen religiösen Gefühlen von Karikaturen hatte provozieren lassen, die zu ebendieser Provokation gezeichnet worden waren. Und natürlich, um die Überlegenheit der aufgeklärten Ungläubigen gegenüber den dummen Gottesanbeter*innen aus der Fremde in einem heimischen Umfeld zu demonstrieren, von dem bedingungsloser Applaus zu erwarten war.

Vordergründig richtete sich die Kritik der Mohammed-Karikaturen gegen das angebliche Verbot der bildlichen Darstellung des Propheten, das es zumindest im Koran unseres Wissens nach ja gar nicht gibt. Uns geht es hier aber um die Art der Darstellung selbst. Also um die Hakennase.

Die Überlegenheit der Aufklärer spiegelte sich wie so oft auf der ironisierenden Meta-Ebene wider: Auf einer Zeichnung hält sich ein verzweifelter Mohammed mit beiden Händen und der Bemerkung die Augen zu, dass es ein Kreuz sei, von solchen „Idioten“ verehrt zu werden. Dagegen kann man dann nach westlichen Standards nichts mehr sagen. Vor allem nicht, nachdem die echten Idioten, im Namen Mohammeds und Allahs angestachelt, massakrierend durch die „Charlie Hebdo“-Redaktion gezogen waren.

Damals verteidigten dieselben Journalisten mit erhobenem Zeigefinger die Kunstfreiheit, die auf der documenta 15 aufgebracht und mit hochroten Köpfen bei jeder neu entdeckten Hakennase (es waren ja nicht viele) nach Zensur und Abbruch der ganzen Veranstaltung riefen: weil ja – also im ersten, nicht im letzten Fall! – Satire oder Kunst bekanntlich alles darf und dürfen können muss. Und natürlich druckten die Zeitungen die Hakennasen im Namen der Kunstfreiheit eifrig nach.

Natürlich kann man darauf beharren, teils eben aus verschiedensten Gründen sehr gefährliche Stereotype aus der Kunst zu verbannen. Wir sind da hin- und hergerissen., es ist ein weites Feld. Aber dann darf man eigentlich nicht heuchlerisch zwischen verletzten Gefühlen unterschieden. Dann ist auch die Hakennase des Propheten mit einem Abbildungsverbot belegt, das sich nicht der Religion, sondern der Menschlichkeit und Empathie (zwei im Übrigen fast vergessene Werte auch der Aufklärung) verdankt.

Dann muss vielleicht sogar & schweren Herzens ein Comic wie Isnogud von René Goscinny und Jean Tabary aus den Regalen, in dem ein hinterlistiger hakennasiger Großwesir in Bagdad Kailf werden will anstelle des gutmütig-stupsnasigen Kalifen.

Und dann hätten natürlich auch alle Karikaturen des hässlichen hakennasigen Moslems in Kassel abgehängt werden müssen. Denn auch davon gab es – bis zum Ende der documenta 15 am Sonntag, und von der Presse aus Gründen der Einseitigkeit komplett ignoriert – offenbar ein paar zu sehen.

Vielleicht ist es aber auch ganz anders, wir denken zu kurzsichtig und es gibt doch verschiedene Arten von Hakennasen? Auf jeden Fall sollte und muss man offenbar noch einmal intensiver darüber nachdenken, was Kunst – in diesem Fall: Satire, Karikatur und Agitprop – zu welchen Zwecken kann und darf. Vor dem in unseren Augen vorschnell abgehängten Banner mit der versteckten antisemitischen Karikatur von Taring Pardi hätte man das (wie schon gesagt) im Schutzraum der Kunst trefflich machen können.

Und vielleicht hätte man im Kontext der anderen Karikaturen des Wimmelbilds aus dem „globalen Süden“ und im Rekurs auf die Historie seiner Entstehung ja dank eines Perspektivwechsels sogar Antworten gefunden, die für uns im Westen überraschend und erhellend gewesen wären. Wir können das nur vermuten. Wir durften es ja wie schon gesagt nicht sehen.

Homepage der documenta fifteen

Wirklich sehr treffend formuliert;)

Vielen Dank

Ullrich

Antwort KunstArztPraxis: Sehr gern geschehen. Ihre KunstArztPraxis.

Danke für den reflektierten Beitrag. Ich bedauere es sehr, dass auf dem Friedrichsplatz nun eine Leerstelle entstanden ist, die auch die Aboriginal Embassy nicht füllen kann. Das Banner hängenlassen und darüber diskutieren wäre die bessere Alternative gewesen.

Nach drei intensiven Tagen auf der documenta habe ich keinen Antisemitismus erlebt (und auch nicht mit der Lupe danach gesucht, wie manche übereifrigen Besucher, die v.a. Taring Padi im Hallenbad Ost verdächtigen). Aber viel über die Welt und das ganze Elend, das wir so hinnehmen erfahren. Manches gefiel mir, vieles war mir zu sehr Workshop und Prozess und zu wenig Ergebnis. Drei Tage lang habe ich ein fröhliches, offenes und liebenswürdiges Happening erlebt (vielleicht eher eine Art evangelischer Kirchentag aus besten Zeiten). Schön, aber eine Dauerkarte bräuchte ich für diese documenta nicht.

Antwort der KunstArztPraxis: Herzlichen Dank – für das Lob, v.a. aber über den ausführlichen Reisebericht, der irgendwie auch ganz gut zusammenfasst, was wir so erwarten. Wir wollen aber trotzdem hin. Herzliche Grüße, Ihre KunstArztPraxis

Sehr interessanter Blog. Ist wirklich sehr lesenswert.

Antwort KunstArztPraxis: Herzlichen Dank, wir freuen uns! Ihre KunstArztPraxis

Liebe Kunstärzte,

vielen Dank für euren Beitrag. Ich gestehe, das Thema ist auch für mich kein einfaches. Deswegen bin ich dankbar für eure Ferndiagnose. Denn ja, auch ich bin der Meinung, dass man durchaus etwas Unbequemes aushalten sollte. Das andere Argument ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Grenze da ist, wo andere massiv bedroht oder angegriffen werden. Beleidigung ist auch grenzwertig. Aber mich hat auch euer Argument sehr überzeugt, dass man im Kontext der documenta natürlich nochmal anders auf die Dinge blickt. Ich bin insgesamt noch nicht ganz überzeugt vom Gesamtkonzept – und auch die Beantwortung der Frage, welche Verantwortung das Kurator*innenteam eigentlich an den Tag legt, ist bei mir noch offen. Mein Besuch vor Ort ist für übernächstes Wochenende angedacht. Mal gucken, was ich dann denke, wenn ich die documenta besucht habe.

Aber euch schonmal ganz herzlichen Dank, dass ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst.

Antwort KunstArztPraxis: Wir finden’s auch recht schwierig. Aber wir wollen uns schon ein eigenes Bild machen können. Und wir wollen, dass auch andere genau hinschauen (können). Ist ja irgendwie unser Auftrag. In diesem Sinne, mit herzlichem Dank für den differenzierten Kommentar!, Ihre KunstArztPraxis